|

|

|

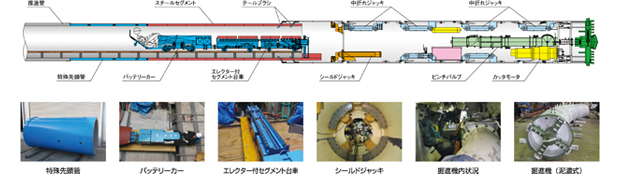

一次覆工(さや管構築)

|

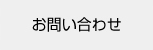

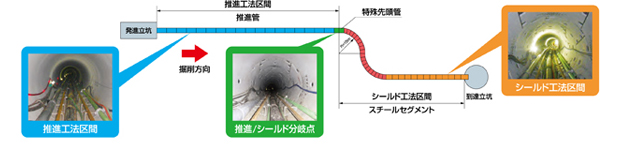

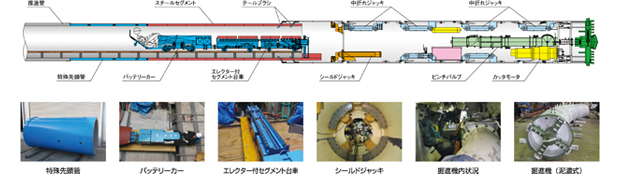

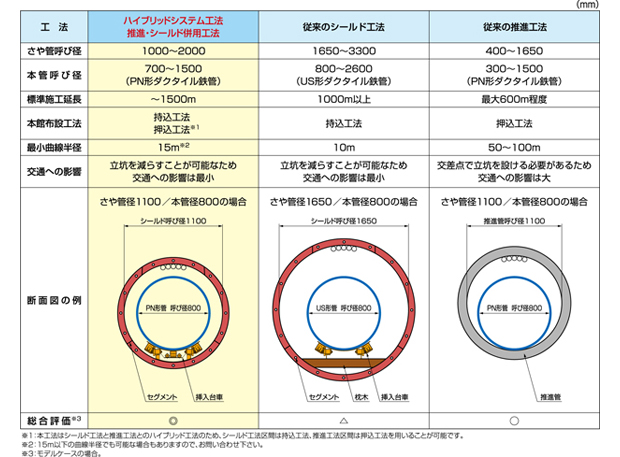

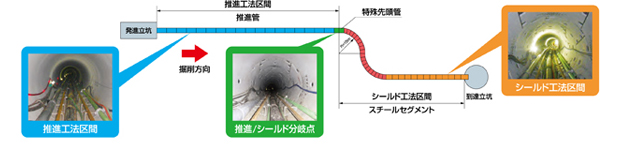

■工法概要

さや管構築は、推進・シールド併用型非開削工法を採用することで、急曲線を含む線

形でも大幅な工期短縮により、経済的である。

■概要図

■工法の特長

① 仕上り内容 1,000㎜から、1スパン 1,000m以上、急曲線R=15mが可能である。

② 推進工法からシールド工法への切替えが容易である。(立坑が不要)

③ 土質に応じて、標準タイプと破砕タイプが選択できる。

④ 全区間シールド工法に比べて、経済性に優れている。

⑤ 掘進機内からビット交換および障害物の撤去が可能である。

|

|

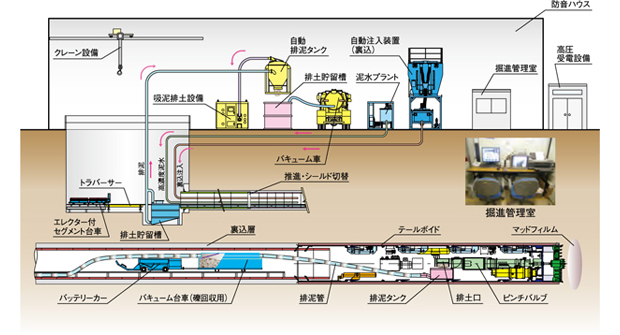

二次覆工(本管布設) 700-1500㎜

|

■工法概要

本管布設は、持込・押込併用工法を採用することで、急曲線を含む線形でも大幅な工

期短縮により、経済的である。

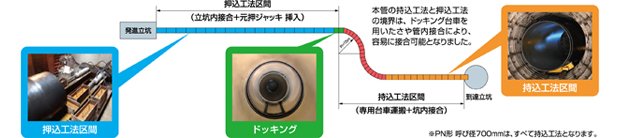

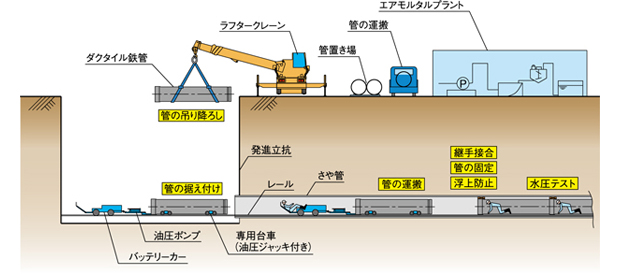

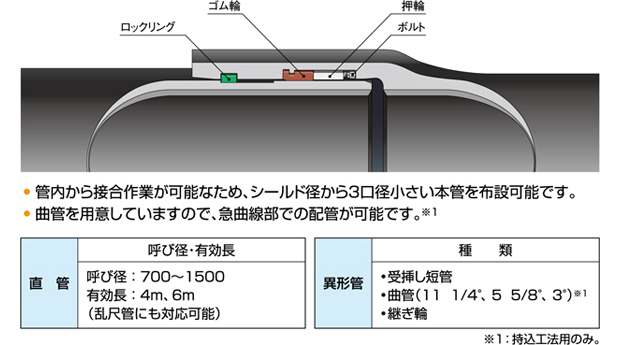

■概要図

■工法の特長

① 一次覆工のシールド区間は、PN形管をさや管内に持ち込んで配管する持込工法を

採用する。

② 一次覆工の推進区間は、本管の呼び径が 800以上の場合、PN形管にキャスターを

付けたパイプ・イン・パイプ工法(押込工法)でも配管可能である。

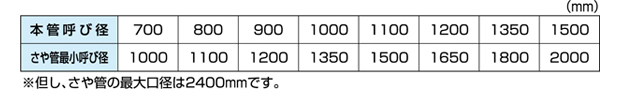

③ さや管の最小呼び径は、本管よりも3口径以上大きなものとし、呼び径1,000~

2,000㎜とする。

|

|

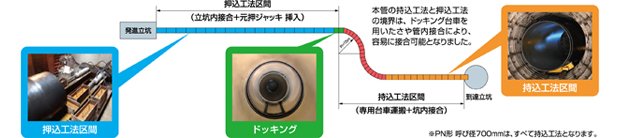

二次覆工(本管布設) 400-600㎜

|

■工法の特長

① PN形管をさや管内に持ち込んで配管する持込工法を採用する。

② さや管の呼び径は、呼び径1,000㎜とする。

これまでハイブリッドシステム工法の適用本管口径は、継手接合の良否が管内から

確認できるφ700~1500としていたが、この度、下記施工管理方法の開発により、さ

や管φ1000内において本管口径φ400~600の施工が可能となった。

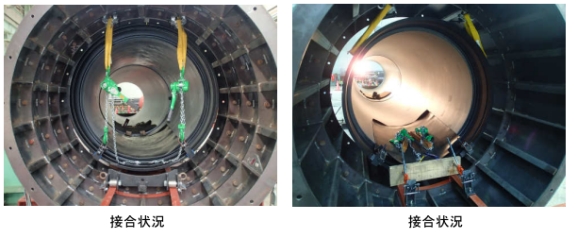

本管口径φ400~600の継手接合の良否判断は、下記の方法により遠隔(ひとつ手前

の継手位置付近)で確認を行う。

①「心出しの精度」、「挿し口挿入時にゴム輪がめくれず正常な状態で接合されたか

」を360°カメラを用いて確認する。(施工管理Ⅰ)

②接合された継手部に試験水圧(0.5MPa)を負荷させて、継手部が水密性を有してい

るかを直接確認する。(施工管理Ⅱ)

※以上のダブルチェックを行うことは、狭小な環境下で継手施工を行う場合、必ず実

施する必要がある。

水密性の確認(施工管理Ⅰ)

水密性の確認(施工管理Ⅰ)

PN形(φ400~600)を含めたプッシュオンタイプの継手は、ゴム輪をセットした

受口に挿し口を挿入することで接合を行う。その際、心出しの精度等によりゴム輪が

挿し口に押し出されて、所定の位置から抜け出すことがある。(写真参照)

そのため、本工法は心出しの精度と挿し口挿入時のゴム輪の状態を360°カメラに

より確認しながら接合することで、施工不良を防止する。

水密性の確認(施工管理Ⅱ)

テストバンドが使用できないφ800以下の管路における水密性の確認方法は、管路

の水圧試験(通水試験)によることが一般的である。しかし、管の布設と中込充填は

通常並行で施工することから、通水試験の実施の時期は中込充填の完了時となり、万

一通水試験により不具合(試験水圧の低下)が発見された場合、その対処が極めて困

難となる。

そのことを踏まえ、当工法協会は、φ400~800についても継手部の水密性確認試験

機を用意し、継手接合直後の水密性確認を行うことで施工不良を防止している。

|

|

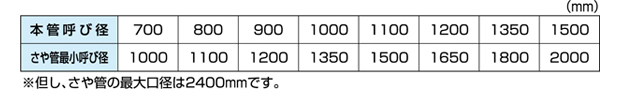

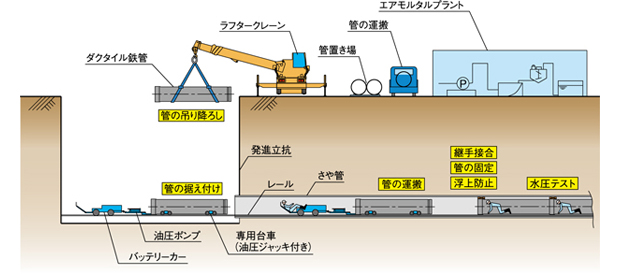

PN形ダクタイル鉄管

|

PN形管は、パイプ・イン・パイプ工法に用いる耐地盤変動用(耐震用、対軟弱地盤

用など)のPN形管をさや管内に持ち込んで継手接合できるように改良した管であり

3DkN(D:呼び径㎜)の離脱防止性能と管有効長の1%の継手伸び量および継手

屈曲性能を有する継手形式である。継手構造を下記に示す。

|

|

経済性

|

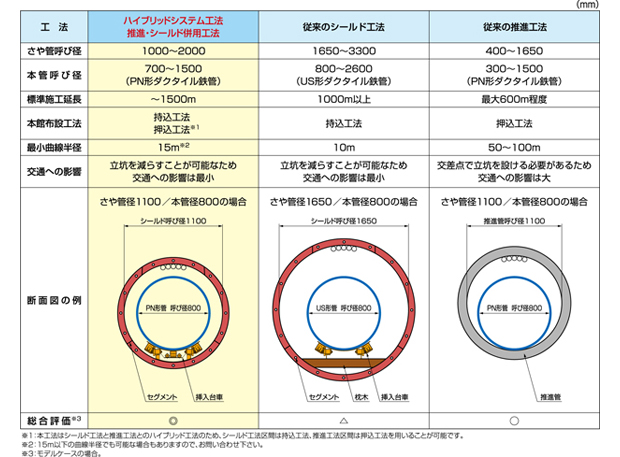

ハイブリッドシステム工法と従来工法との比較を下記に示す。

|

|

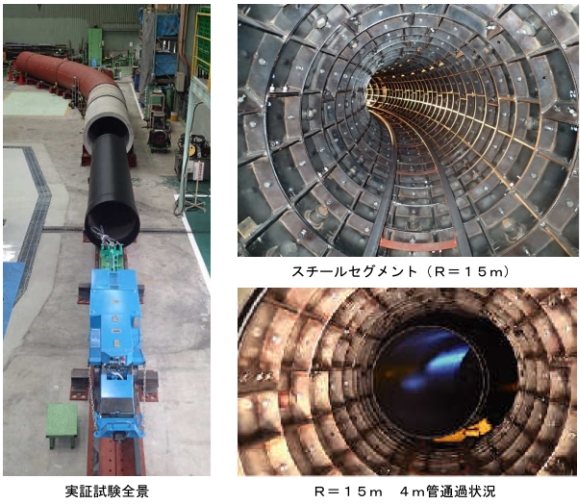

実証試験

|

■さや管1100㎜ 本管800㎜ R=15m 4m管通過試験

|

■さや管1100㎜ 本管800㎜ 勾配5%接合試験

|

|

|